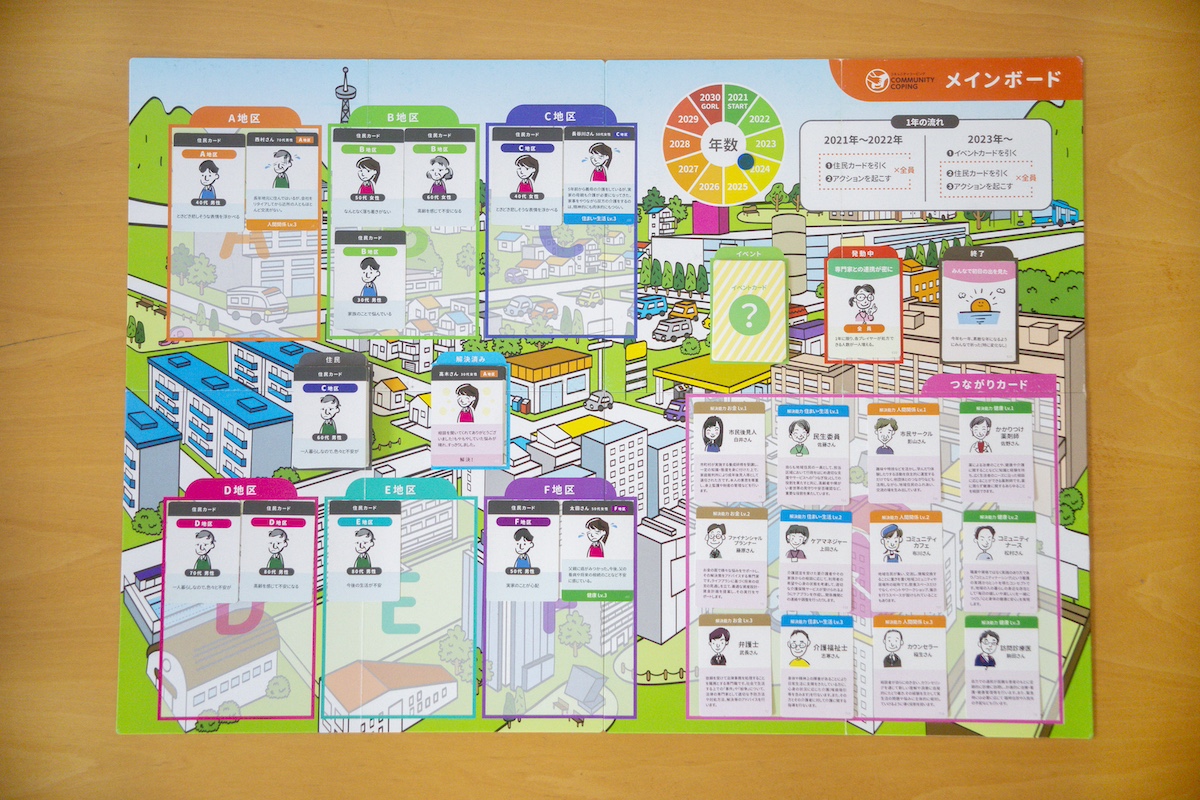

超高齢社会における“社会的孤立”のリアルな課題を、ゲームを通して深く体感できる――そんな協力型ボードゲームが『コミュニティコーピング』です。ゲームの開発者は、これまで「高齢者とご家族の相談支援」や「空き家を活用したコミュニティスペースの運営」などを行なってきた一般社団法人コレカラ・サポート。 プレイヤーは、地域で課題を抱える人たちの「悩み」を聞き出し、「地域の人材資源」とつなげていくことで解決を目指します。ゲームを通じて、地域にはさまざまな課題や悩みがあることに気づくとともに、まずはよく耳を傾けて対処すること(コーピング)の重要性を学ぶことができます。

学びのポイント

- ゲームプレイを通じて、まずは悩みをよく聞き取ることの重要性に気づける

- カードの説明などを通じて、多様な立場の人のリアルな悩みを知ることができる

- 他のプレイヤーと、社会課題や個々の課題について話し合うきっかけになる

対象年齢

- 中学生以上(地域づくりや福祉に関心のある方)

地域の課題解決をゲームで体験

本作のテーマは、「超高齢」社会における課題解決。舞台となるのは、高齢化が進行する“途中”の社会ではなく、高齢者がすでに圧倒的多数を占めている“近未来のまち“です。

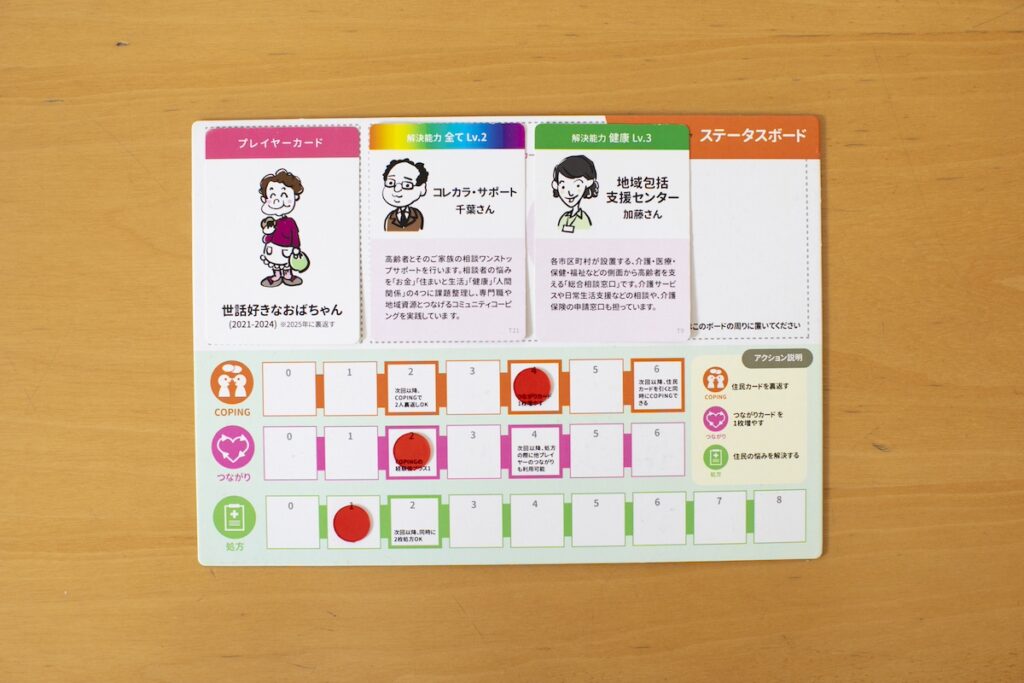

まず、プレイヤーは『自治会の会長』や『生活支援コーディネーター』、『カフェのマスター』や『世話好きなおばちゃん』など、さまざまなキャラクターの中から一人選びます。

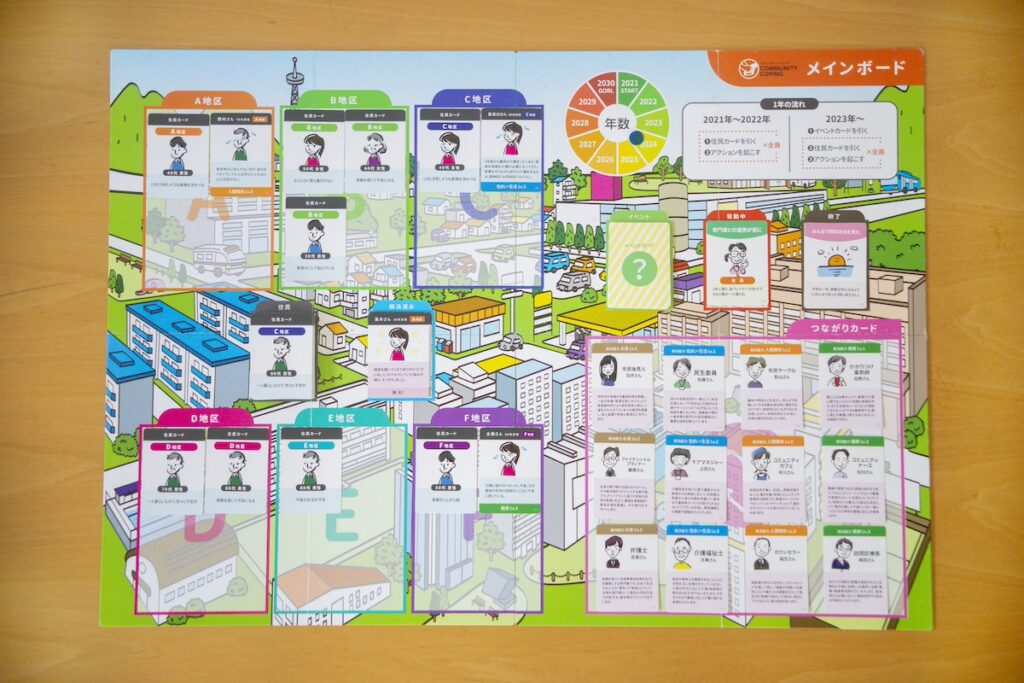

そして、ゲーム内では色分けされた6つの地域(A〜F地区)に、課題を抱えた住民たちが次々と現れます。プレイヤーは住民の悩みを解決する必要がありますが、まちに配置された<住民カード>には、“漠然とした悩み“しか書かれていません。住民たちは、自分自身がどんな課題を抱えているのかはっきりとは分かっていない、という状況から始まります。

プレイヤーは、3つのアクションを選択することができます。

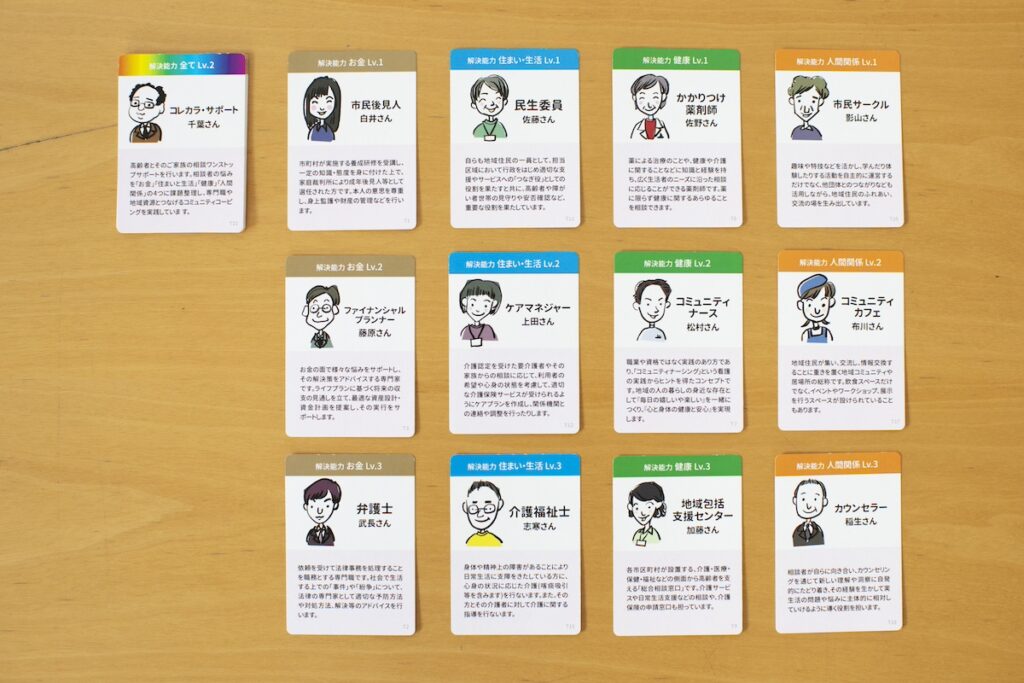

1つは、<住民カード>を裏返すことができる『コーピング』。カードを裏返すと、“具体的な悩み“を把握することができます。課題には、「健康」「お金」「住まい・生活」「人間関係」の4種類があり、その深刻さはレベル1〜3に大別され、複数の種類とレベルが組み合わさった難題を抱える住民も存在します。

ゲームのルールは、課題を解決できない人が各地区に4人以上たまってしまうと、地域社会が崩壊してゲームオーバーになります。そこでプレイヤーたちは、2つ目のアクションとして、何かしらのスキルを持った専門家や団体の<人材カード>を使って住民の悩みを解決する『処方』のアクションを選択するか、解決できる人がいない場合は、手持ちの<人材カード>を一枚増やす『つながり』という3つ目のアクションを選択して、まち全体が課題であふれないよう努力します。

またゲーム内では、全6地区に<住民カード>が追加され、プレイヤー全員が1回ずつ行動すると「1年」が経過。これを繰り返して10年間、ゲームオーバーにならなければプレイヤー全員の勝利です。

胸に刺さる住民カードのリアルな悩み

この『コミュニティコーピング』というゲームの最大の見どころは、<住民カード>に描かれた膨大な数の課題です。たとえば、下記のようなケースが書かれています。

- 親が施設に入り、空き家となった実家の管理が大変

- 会社を定年退職したけど、地域の人と交流が全然ない

- 子どもの成長につれ、お金に対する不安が漠然と高まっている

- 家族を亡くしてから、なんとなく体調が良くない状態が続いている

- ガンが見つかり、健康だけでなく仕事にも不安を感じている

これらは、開発元のコレカラ・サポートが実際に現場で対応してきた事例がベースになっているだけに、リアルで共感性が高く、ふだん目を逸らしている課題を突きつけられるような緊張感も生まれます。

ゲーム中は住民の課題がどんどん増えてしまうため、他のプレイヤーとよく話し合って作戦を考えることが不可欠です。その過程で、漠然とした悩みを『コーピング』によって把握することの大切さ、地域の人材資源を上手に増やして運用していくことの大切さを実感することになるでしょう。

『コミュニティコーピング』のゲーム体験は、次の3つを特徴として挙げることができます。

1. 多様な視点で住民の悩みを知る

<住民カード>を通じて、さまざまな年齢と立場の人々の悩みに触れることができます。プレイヤー自身が深く共感できる課題もあれば、新たな気づきや視点を与えてくれる課題もあるでしょう。自分や他人の困難に対して、想像力を広げ、関心を高めるきっかけになります。

2. 目を向けることの重要性を知る

多様な課題があるからこそ、まずはそれらを把握しなければ解決の道筋を考えることができません。日増しに課題が山積していく状況下で、『コーピング』という丁寧な聞き取りと現状把握がとても大切であることがプレイ体験として実感できます。

3. プレイヤーを追い詰める高難易度

ゲームとしての難易度は非常に高く、クリアするのは至難のワザです。『アクション強化』や『固有スキル習得』といったプレイヤーの成長要素もありますが、全体としては押し寄せる課題の波に追い詰められるため、最後まで緻密な作戦会議が必要になります。

ぼんやりした悩みに対処せず過ごす私たち

ゲームをクリアできたか、できなかったかに関わらず、プレイ後は少し休憩しながらゆっくり<住民カード>を読み返してみることをオススメします。

住民の悩みのリアルさはもちろんのこと、表面に書かれている「なんとなく落ち着かない」「実家のことで悩んでいる」などぼんやりした表現の言葉からは、課題の存在に気づいてはいるけれど直視したくない、という私たちの心理状態が表れているようにも感じられます。

また、ゲーム中の課題解決手段として活躍する<人材カード>も、実在の人々をモチーフとしたリアルな存在です。つまり、課題解決のための手段や知識はすでに地域内に存在していて、私たちの本当の課題というのは、課題とその解決手段を『つなげる』きっかけを欠いているだけなのかもしれないと感じられます。

誰もが避けては通れない日本の超高齢社会。その中で、あなた自身の未来を「地域」という視点で考えてみませんか。『コミュニティコーピング』は、自分自身の課題に向き合い、かつ、独りではなく地域という枠組みで話し合うきっかけを与えてくれるゲームです。

紹介したゲームコンテンツ