今回紹介する『子ども戦争博物館(War Childhood Museum)』は、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボにある、世界で初めて「子どもの視点」から戦争を伝える博物館です。

展示されているのは、戦争を経験した子どもたちから寄贈された物品や手紙、日記、そしてそれにまつわる体験談。日常的でささやかなモノの背後には、戦争とともに生きた子どもたちの記憶を見て取ることができます。「戦争」を数字や地図からではなく、子どもたち一人ひとりの体験や世界観を通して学ぶことができる、世界でも珍しい博物館です。

学びのポイント

- 「子どもの視点」から見た戦争のリアリティに触れることができる

- モノと記憶を結びつけた展示を通じて、日常生活と戦争とのつながりを考えることができる

- 戦争博物館における「個人の物語」という新しいアプローチを知ることができる

「戦争」について学ぶには、いろいろな方法があります。当事者から体験談を直接聞いたり、学校で習う歴史の教科書や文献を読んだり、または私たちが日々触れるメディア、たとえばテレビや映画、アニメや漫画、小説などにも戦争を題材にしたものが数多くあります。最近では、インターネットや動画配信サービスを通して、いつでも戦争に関する記録や物語に触れることができます。

そうした数々のメディアの一つとして、「博物館」という手法があります。展示されている資料や写真に加え、場合によっては映像もあり、空気感や空間そのものが学びを生み、訪れる人に自分ごととして「体験するきっかけ」を与えてくれるのが特徴の一つです。

世界には数多くの戦争博物館があり、たとえばイギリス・ロンドンにある『Imperial War Museum(インペリアル・ウォー・ミュージアム:帝国戦争博物館)』は、第一次世界大戦から現代までの兵器や資料を網羅的に展示し、近現代戦争を体系的に学ぶことのできる博物館です。ドイツ・ドレスデンにある『Bundeswehr Military History Museum(ドレスデン軍事史博物館)』もまた、ドイツ史を軸に兵器や制服の展示に加えて、戦争の構造や社会への影響を紹介しています。こうした戦争博物館の多くは、国際情勢や軍事史を中心に構成されており、戦争の規模感や軍事技術、国家の関与といった大きな歴史を伝えるのに優れています。

しかし一方で、個人の声や視点といった、小さな記憶を体系的に掘り下げる博物館は多くはありません。そんな中で、これまでにない新しいアプローチで戦争を伝える博物館が、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボにある『子ども戦争博物館(War Childhood Museum)』です。

『子ども戦争博物館』がある街サラエボは、かつて戦争の只中にありました。1992年から1995年にかけて起きた「ボスニア紛争」は、民族対立を背景に勃発し、異なる民族の住民同士が銃を向け合う過酷な戦争でした。サラエボの街はおよそ4年もの間、周囲の山から包囲され、砲撃や狙撃に日常的にさらされ続けました。その中で、約3,400人の子どもたちが命を落とし、そのうち約1,500人はサラエボで犠牲になったと言われています。

『子ども戦争博物館』は、そんなボスニア紛争に巻き込まれた子どもたちの体験を記録し、伝える場として、2017年に設立されました。「子どもの視点」から戦争を伝える世界で初めての博物館であり、戦争を経験した子どもたちから寄贈された物品や手紙、日記、それにまつわる体験談が展示されています。

これらは単なるモノではなく、一つひとつが「記憶」と強く結びついています。現在、常設で展示されている子どもたちの戦争の記憶は約50点。そして、それに伴う対象物は6,000点以上にのぼりますが、この差というのは、一つの体験に複数のモノが紐づくことがあるため生まれます。たとえば、「学校へ通った記憶」にも、ノート・鉛筆・カバンなどさまざまな品が残されています。歴史の教科書からでは伝えきれない戦時下の生活を私たちに感じさせてくれる『子ども戦争博物館』の中でも、いくつか印象的な展示をご紹介します。

食べたくても食べられなかったリンゴ

ガラスケースの中に、「リンゴ」が置かれています。つややかで美味しそうなリンゴを見た少年は、久しぶりに配給されたと思い込んで、そのリンゴにかぶりつきました。

ところが、それは本物のリンゴではなくロウでできたものでした。戦時下で食べ物がどれほど貴重だったのか、そして子どもがどれほど飢えと隣り合わせにあったのか。同時に、子どもの無邪気さもまたこの展示から伝わってきます。

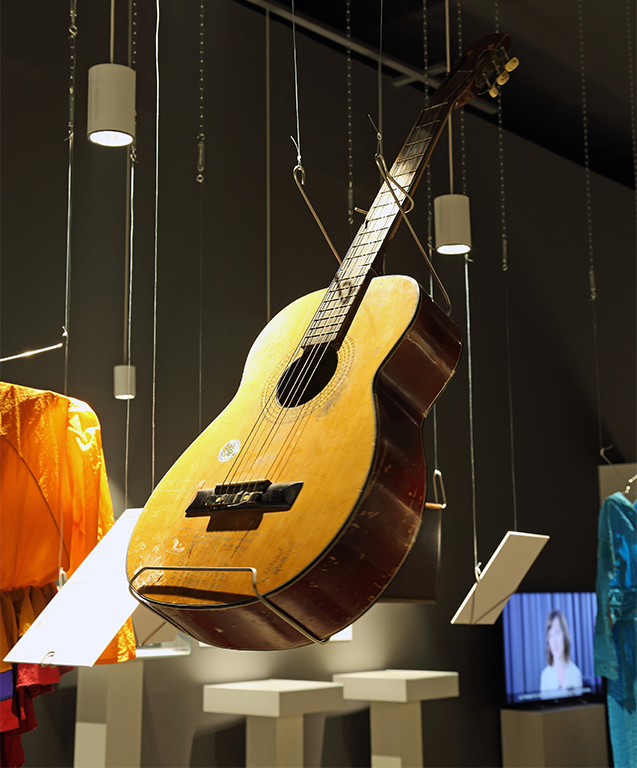

傷のついたギターと合唱団のユニフォーム

ところどころ傷や凹みがある「ギター」、そして華やかな「合唱団のユニフォーム」が展示されています。

一見すると、どちらも「音楽」という楽しそうな思い出の中のモノですが、音楽を楽しむ子どもたちの生活の背景には爆撃や銃撃がありました。音楽や歌声に込められた「日常」と、戦争という「非日常」が同時に感じられる展示です。

公園の定番遊具、ブランコ

ブランコは、どの国の子どもにも共通する遊びの象徴ではないでしょうか。しかしこのブランコからは、楽しい思い出だけでなく、「いつ爆撃があるか分からない」という緊張が感じられます。

公園で遊ぶことすら、死と隣り合わせ。そんな現実を前にすると、改めて子どもにとっての「遊ぶ権利」という普遍的な願いを考えさせられます。

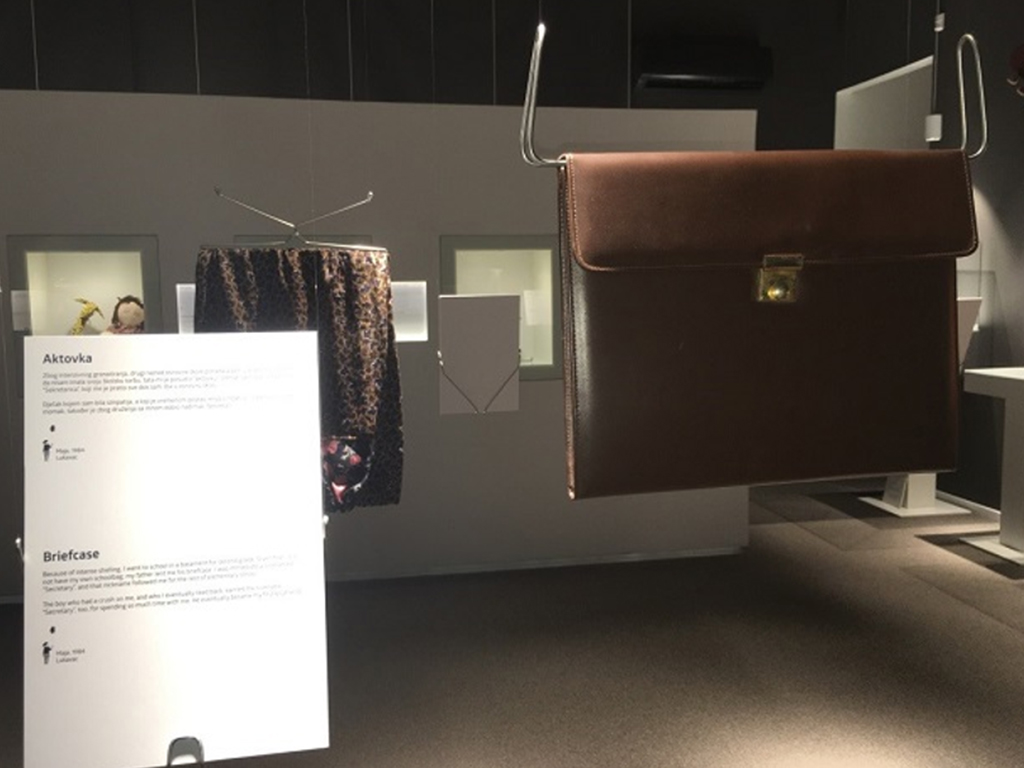

恋をした女の子の書類カバン

ある少女から寄贈されたのは、書類カバンでした。

砲撃を避けるために地下室に作られた学校に通っていた彼女には、学校用のカバンがなく、父親が仕事用の書類カバンを貸してくれました。それを持って登校した彼女はやがて「秘書官」というニックネームで周りに呼ばれるようになったそうです。

やがて彼女は同級生の男の子と恋に落ちました。そして、ボーイフレンドとなった彼も「秘書官」と呼ばれるようになったといいます。

爆撃にさらされる日々の中でも、子どもたちは学校へ通い、恋をし、笑い合っていた。展示品は、そんな当たり前だったふつうの日常を連想させてくれます。

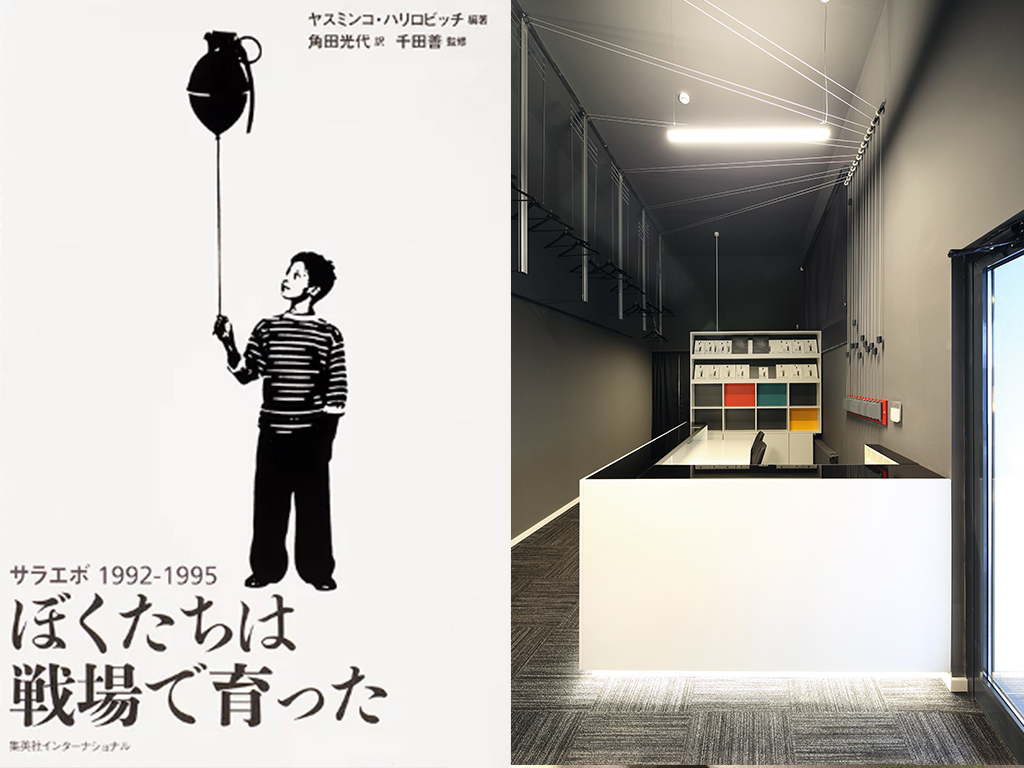

これまでにない発想の博物館を設立したのは、ヤスミンコ・ハリロビッチ氏です。彼は4歳から8歳の約4年間、戦時下で暮らしていました。彼が7歳のとき、当時好きだった女性が戦争によって亡くなってしまったことをきっかけに、2010年頃「戦場で育った子どもたち」プロジェクトをスタートしたのです。

インターネット上で「子どもの頃の戦争体験を160字以内で書いてほしい」と呼びかけたところ、大きな反響を呼びました。1,000を超える体験談が寄せられ、集まった体験談は、『ぼくたちは戦場で育った サラエボ1992-1995』(集英社)という題名で書籍化もされています。

体験談を集める過程で、ヤスミンコ氏のもとには写真や日記をはじめとした当時の持ち物が寄せられるようになりました。そして「記憶」と「モノ」は結びついていることに気がつき、その気づきからこの博物館を構想し始めたのです。『子ども戦争博物館』は2017年1月にオープンし、翌年ヨーロッパ博物館大賞を受賞しました。

現在、『子ども戦争博物館』はサラエボだけでなく、海外にも巡回し、さまざまな場所で展示されています。ハリロビッチ氏は、将来的にこの博物館を「子どもを通じて戦争を考える国際的プラットフォーム」にしていきたいと次のように語っています。

引用:https://courrier.jp/news/archives/256365/「戦時中か平和な時代かにかかわらず、誰しもが子供時代を経験したはずです。個々人の経験がどのようなものであれ、この事実があるからこそ、この博物館が人々の思いを伝えることが可能になるのです」

「この博物館が、われわれが戦争を見る目、そして子供たちを見る目を変えることができると信じています」

『子ども戦争博物館』が示しているのは、戦争を「数字」や「地図」で学ぶのではなく、戦時下にあった子どもたちの生活の断片に触れる、手触り感のある学びのあり方です。

ボスニア紛争では、約3,400人の子どもが犠牲になりましたが、その数字からだけでは一人ひとりの子どもの声や記憶を想像するのは難しいかもしれません。しかし、「ロウでできたリンゴ」や「傷のついたギター」「書類カバン」といった具体的なモノを目の前にすると、その子どもがどう感じ、どのように生き抜こうとしたのかが浮かび上がってきます。

この博物館が私たちに問いかけているのは、「もし自分が同じ状況に置かれたら、どんな気持ちになるだろう?」という想像力です。今自分が持っているモノ、大切にしているモノ、好きなモノ、手放したくないモノ。それらがすべて戦火に巻き込まれたとしたら…?

そのような想像力こそが、平和への問いを身近なものとして考えるきっかけになるかもしれません。「戦争を知らない世代」が増えていく今だからこそ、こうした博物館を通じて、一人ひとりの記憶に触れることが重要なのではないでしょうか。