「歩く」という行為は、二足歩行の人間にとってもっとも根源的な営みです。かつて人間は、移動することでしか、食糧を獲得することも、安全な場所を見つけることもできませんでした。

そんな生存に直結していた歩行が、現代では「散歩」という文化的・娯楽的な営みになっていて、特に子どもにとっては、歩きながら自然に触れ合うことで興味や関心が育まれたり、自分の世界を広げたりする“学習的な行為”でもあります。

ですが、いま親が子どもを散歩に連れ出そうとしても、ゲームなどで家の中にいたがる子どもたちが増えています。「散歩」という言葉の響きに、あまり魅力を感じられていないのかもしれません。

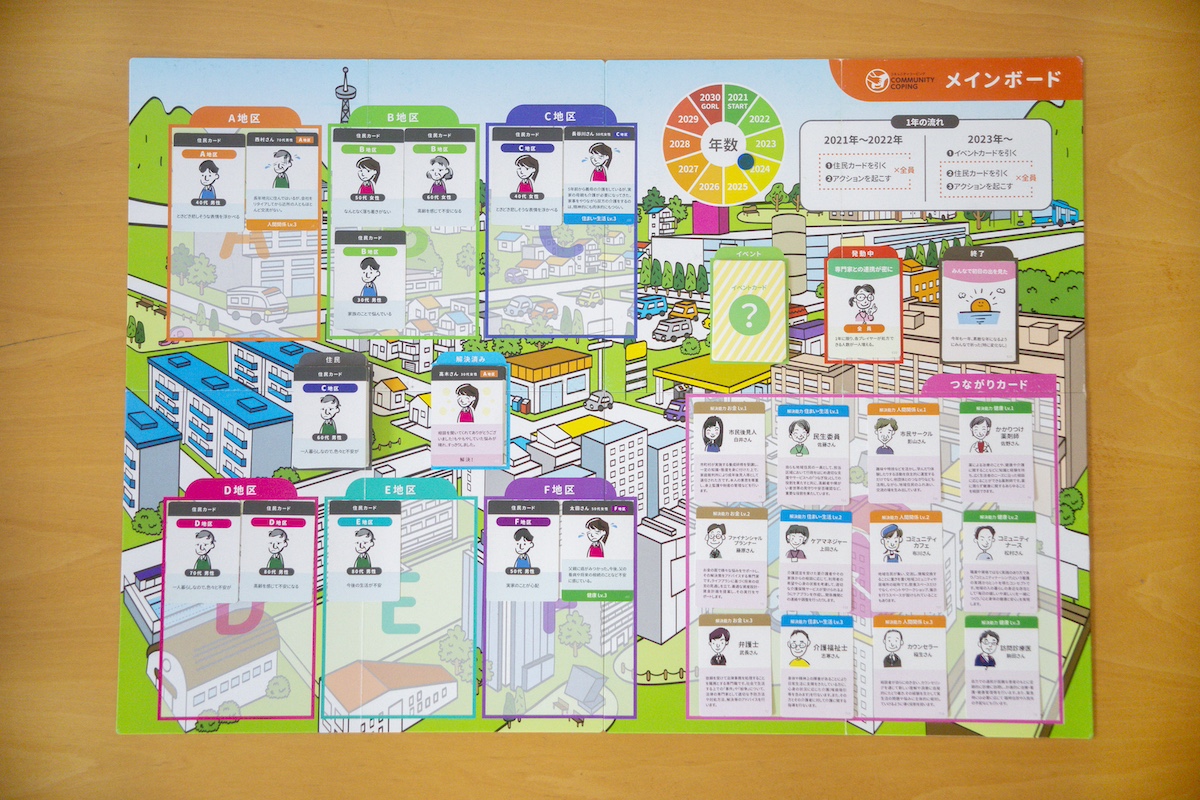

今回ご紹介する『おさんぽBINGO®』は、身近な景色を学びの体験に変える移動式ビンゴカードゲーム。散歩に出かけるときにカードを持っていき、描かれたイラストと同じものを探してマスを開け、ビンゴ(勝利条件を満たした状態)を目指すことで、普段の何気ない散歩を自然や街に目を向けるきっかけにするツールです。

学びのポイント

- 花や動物、建物や乗り物など多様なイラストが書かれた『おさんぽBINGO®』は、いつもの風景でも違った視点を与えてくれる

- 散歩にゲーム要素を加えることで、外出することが楽しくなる

対象

- 小学生~

散歩は、大人にとっても子どもにとっても手軽にできるひとつの運動であり、「学びの時間」でもあります。特に、歩くことで社会や自然と出合い、体験を通して心と体が育まれる歩く教育は「歩育(ほいく)」とも呼ばれ、子どもの健やかな成長において重要な役割を果たすとされています。

しかしながら、現代の子どもたちを取り巻く環境では、自然や外遊びに触れる機会が減ってきているのが実情です。国立青少年教育振興機構が実施した「青少年の体験活動等に関する意識調査(令和4年度)」によると、2010年代を通じて、子どもの自然体験に減少傾向がみられ、一方でスマートフォンやゲーム機などを通して、子どもが一人で画面を見ながら過ごす時間は年々増加しています。コロナ禍を経た令和4年には、外遊びの経験がさらに減少していることが示されました。

この『おさんぽBINGO®』は、そうした時間を取り戻し、より豊かにするための移動式ビンゴカードゲームです。カードに描かれたモノやコトを探しながら散歩し、見つけたらマスを埋めていくというシンプルなルールです。

『おさんぽBINGO®』には、さまざまなテーマのカードが用意されています。

遊び方はとても簡単で、好きなカードを選び散歩に出かけるだけ。パッケージは持ち歩きやすい形状で、外に持って行きやすい工夫もされています。

『おさんぽBINGO®』は、広告会社サン・アドの「ブンケン」という文具ブランドが開発しました。文房具を研究する文具研究会、略して「ブンケン」のメンバー自身が、子どもと毎朝散歩するルーティーンをもっと楽しめないか、という思いから制作がスタートしました。

『おさんぽBINGO®』の地域バージョンとして制作された「気仙沼」「小豆島」「与論島」は、次世代の教育をデザインし提供する一般社団法人3710Lab(以下、みなとラボ)とのコラボレーションによって開発されました。

みなとラボは、「海とヒトとを学びでつなぐ」をテーマに、教育学者、科学者、エディター、デザイナーなど多様な専門家たちと共創しながら、「海と生きる」ことに根ざしたプログラムを提供しています。

『おさんぽBINGO® 気仙沼』の企画は、東日本大震災の被災地となった気仙沼市の小学生とワークショップを行い、「気仙沼の魅力を再発見し、共有する」ことを目指してスタートしました。

東日本大震災で大きな被害を受けた気仙沼市は、「海と生きる」を復興スローガンとして掲げています。学校教育においてもこれに基づき、海と自分達との関わりを過去に探り、未来に向けて形作る「海洋教育」に取り組んでいます。今回のオリジナル「おさんぽBINGO」作りは、海洋教育の一環としての実施です。気仙沼のどんなモノやコト、ヒトをBINGOのひとコマにするかを考えながら、海と生きる町・気仙沼の良さを見直し、もっと気仙沼を愛し多くの方へ知ってもらう「よろこび」を共有できる、そんなプロジェクトを目指します。

自分のまちの「おさんぽBINGO」をつくろう! | 一般社団法人3710Lab プレスリリースより引用

気仙沼市立面瀬小学校の生徒たちがプロジェクトメンバーとなり、ワークショップを通じて気仙沼の街中の魅力を丁寧に見つめ直しながら、『おさんぽBINGO® 気仙沼』づくりが行われました。実際に商品化するだけで終わらず、自分たちでキャッチコピーを考えたり、観光客などお客さんに向けた販売場所を考えるところまで、 地域の人と連携しながらプロジェクトは進められました。

この『自分のまちの「おさんぽBINGO®️」をつくろうプロジェクト』の活動は、第一弾の「気仙沼」から始まり、第二弾は「小豆島」、第三弾として「与論島」が制作されました。

そのような一部の地域に特化したシリーズとは別に、どの地域に暮らしている人でも楽しむことができるように作られているのが、先にご紹介した四季や場所のシリーズです。今回は、実際に『まち』シリーズのカードを使って近所を歩いてみました。イラストに該当するものを見つけたら、カードのマスを埋めていきます。

一見すると、「散歩しながらビンゴをする」というだけのように思えますが、実際に歩いてみると、普段の散歩が「多彩な学び」に変わっていきます。

たとえば「花」を探すお題があれば、歩道に咲いている花、公園の花壇、公共施設で管理されている花など、街中のいたるところにいろいろな花があることに気づきます。すると「この花の名前は?」「ほかにどんな花があるのかな?」といった小さな問いが浮かんできます。

単に“見る”だけでなく、「知りたい」「話したい」「もっと探したい」という気持ちを引き出すこと。ただの移動が、一緒に考え、一緒に喜ぶ時間へ変わっていくこと。これこそが、『おさんぽBINGO®』が生む体験の核です。

さらに、カードに描かれた40点のイラストを詳細に解説した『たのしいおさんぽ図鑑』もあります。監修は『ざんねんないきもの事典』の今泉忠明さんや絵本作家・鈴木まもるさんなど、分野を超えた専門家が参加しています。

たとえば、一般的には嫌厭されがちな「くものす」について教えてくれるページ(P38)には、実は「巣」ではなく、「網」だと言う解説があり、クモの巣(網)の種類がイラストで掲載されています。

さらに、クモの巣の中でももっともシンプルな円網の作り方、そしてクモの巣(網)の強さの理由なども学ぶことができます。このように、『おさんぽBINGO®』で見つけたものを入り口に、専門家の知見を活かしながら学びを深めることができるのです。

散歩は、ただの移動ではなく世界とつながる入り口。『おさんぽBINGO®』を使うことで、意識的に自分の街を歩く体験を経て、見慣れた風景の中にも、学べることが多くあることに気がつきます。

カードを変えたり、図鑑を見たりすることで、遊ぶたびに違った発見やコミュニケーションが生まれることでしょう。『おさんぽBINGO®』を使って、世界を知る楽しさを味わってみてください。

紹介したゲーム

関連記事

インタビュー

デザインでひらく、海への入り口

田口康大(一般社団法人3710Lab(みなとラボ)代表理事)