よのなかには、美術館、博物館、科学館など、たくさんの展示ミュージアムがあります。そして、そういった場所では年にいくつもの企画展が行われていますが、私たちは実際にそれらがどのような人たちによって企画され、どのように制作されているのかあまりその裏側を知りません。そこで、日本科学未来館で展示のディレクターとしてお仕事されている宮原裕美さんに、展示ミュージアムの世界について詳しくお話していただきました。

※本記事は、すぎなみ大人塾2021『学びカタ・ラボ』で行われたカリキュラム(2021年7月30日)を再編集したものです。

―そもそもどのような経緯で展示ミュージアムの世界に入られたのでしょうか

現在、日本科学未来館(以下、未来館)で働いて13年目になりますが、もともと大学では「美術史」を専攻していました。実は文系です。数学や科学はちょっと苦手というようなタイプ。卒業論文は、マルセル・デシャンの作品についてです。展示の世界に興味を持ったきっかけは、大学時代に一年間留学していたアメリカでの経験です。私自身、美術作品を鑑賞する際に「哲学が分かっていないと現代美術は分からない」という空気にコンプレックスを感じていた時で、ニューヨーク近代美術館のギャラリートークの体験がその後の進路に大きな影響を与えました。

―それは具体的にどのような体験だったのでしょうか

そこでは、スタッフが「この絵の中に何が見えますか?」とオーディエンスに尋ねていたのですが、それぞれ「霧が見える」「お城が見える」などと子どもも大人も一緒になって答えると、それに対してそのスタッフが「なぜそう見えるのですか?」「なぜそう思うのですか?」とさらに問いかけていくんですね。一方、当時日本で聞くギャラリートークは、「この絵は何年に描かれまして、ピカソが『青の時代』と言われている時に描かれたものです」みたいな説明を一方的に聞くことが多い。

そういう説明ではなくて、「あなたはどう見えるの?」という作品と自分とのインタラクションを考えることは、とても魅力的だと感じました。これまであまり好きじゃなかった美術館も、教育の点から見ると社会の役に立つのかなと感じた瞬間です。だから、大学院では「美術教育」を専攻しました。

―そこからどのようなキャリアを辿っていかれたのですか

私は福岡県出身なのですが、『福岡アジア美術館』というアジアの近現代美術を扱う専門の美術館がオープンした際、海外アーティストの通訳をさせてもらったんです。その経験がとてもおもしろかった。そこから社会に開かれる美術館、ミュージアム、そこで行われる教育に興味が強くあって、その道に就職することになりました。

これまで全部で3つのミュージアムを渡り歩いてきたのですが、最初は山口県にある『秋吉台国際芸術村』です。そこでは、若いアーティストに3ヶ月程度滞在してもらって、滞在中に制作した作品の展覧会を開くサポートなどをする仕事でした。次は『九州国立博物館』で、「アジアの交流史から日本の歴史を振り返る」というコンセプトの施設です。そこでは「エデュケーター」として、展示の中や外に開かれた学びの機会を作っていました。

ちょうどその頃、『日本科学未来館』がスタッフを募集していることを知ったんです。科学のことはもちろん専門家ではないですが、科学と美術の根本は同じだと考えて試験に挑んだところ、縁あって働くことになりました。

―「科学と美術の根本が同じ」とはとてもユニークな捉え方ですね

展示というのは、「ただモノを並べるだけではなく、 意味のある何事かを⽰し、 ⽬に“⾒える”ようにする」こと。『新編 博物館学』という本にはそう定義されています。私自身この定義は真理だなと思っていて、展示には「意味のある何事か」を示すキュレーションの醍醐味があり、編集の醍醐味がある。

美術やアートの定義は、「見る人の知的好奇心や感情を刺激して、見る人が新しい世界観と出会う」ことであり、「その世界観を持ってもう一度日常を見た時に、今までと全く異なって見えるような体験をもたらす」ことだと考えています。その意味において、私は科学も同じような力を持っていると思っています。

例えば、『天動説』と『地動説』と呼ばれるとても有名な科学史のエピソードがあります。天動説とは、地球が中心にあって、その周りを太陽が回っていることが常識だった時の世界観で、もちろん今ではその考え方は間違いであることは誰もが知っている、回っているのは地球の方であるという地動説が常識ですよね。でもこれは、当時本当に大きなパラダイムシフトだったと思うんです。世界観が一変してしまった。

大なり小なりのレベルがあるとしても、アートと科学は同じで、方向性としてはやっぱり価値観を変える力や、新しいものの見方を提供してくれる力があるのだと思っています。

―では、改めて『日本科学未来館』とはどのような施設なのでしょうか

「科学がわかると世界がかわる」。これが当時の未来館のスローガンです。試験を受ける際にホームページを見て、このスローガンが最初に目に飛び込んできた。こういう視点で科学を捉えているのであれば、アート的な視点でも展示できる余地があるんじゃないかと感じました。

未来館は2001年に開館した施設で、お台場にあります。シンボリックな展示として、『ジオ・コスモス』と呼ばれる6mくらいの大きな地球のディスプレイが天井から吊るされていて、日々宇宙から見た雲の動きを人工衛星から情報を取ってきて、直近90日間の雲画像を15分に凝縮して見せています。その他にも、80ぐらいの科学データやシミュレーションデータなどのコンテンツをこの球体ディスプレイに映しています。

未来館のミッションは、この地球を俯瞰的に見ながら、科学データで得られる知恵を総動員して、私たち自身がどうやって未来を創っていくのかを語り合うこと。語り合うためのツールやTipsをさまざまな展示やイベントを通して提供している場所になります。

―実際にはどのようにして展示が作られていくのでしょうか

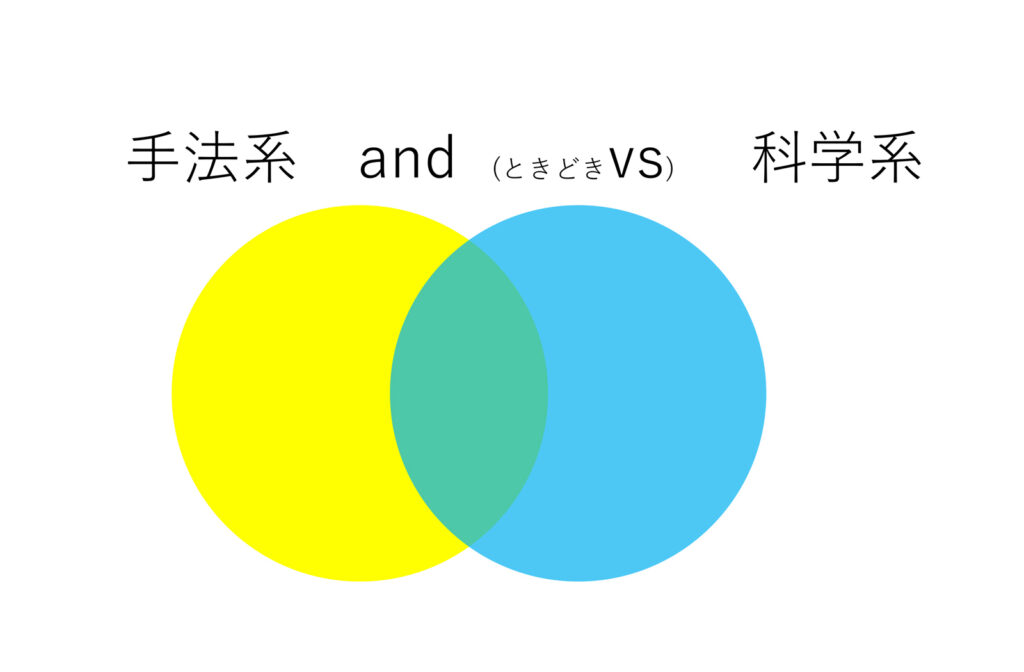

未来館で展示を作っているのは、「科学コミュニケーター」と呼ばれるスタッフと、いわゆる手法系と言われるスタッフです。便宜的に<科学系>と<手法系>と言っています。

<科学系>というのは、「科学コミュニケーター」でいわゆる理系の大学で修士や博士号までとったようなスタッフたちです。一方で<手法系>というのは、私のように「ミュージアムでの展示経験がある」「建築家として空間設計の知見がある」「映像ディレクターの経験がある」「プロダクトをデザインしたことがある」「編集の経験がある」などのように、アウトプットの表現手法に長けているような人たちです。

現在の最先端科学の研究がどのようになっているのかをリサーチするのは、科学系のスタッフ。けれど、それらの知見をそのまま表に出しても面白くはないので、これをどういう風に料理してみなさんに面白いと思ってもらえるようにできるかを考える人が、手法系スタッフの役割なんですね。科学系スタッフは、できるだけ厳密に説明したいという考えをする一方で、手法系スタッフは厳密に説明しても誰も最後まで読みませんよ、みたいなスタンスです。だから、手法系が「この文章のここいらないですよね」と言っていくと、「いや、ここ消すと大事なことを伝えられないんだ」「でも500文字の記述なんて誰も読みません」のように、激しい攻防を互いに繰り返して企画を練り上げていきます。

―具体的に展示企画の事例をひとつご紹介していただけますか

未来館の常設展示『ぼくとみんなとそしてきみ』は、2012年に私が未来館に来て初めてリーダーとして作った、かなり思い入れのある展示企画です。

この展示は、人間の他者と関係を築く特徴をチンパンジーと比べながら、進化の過程でどういう風に私たちは分かれ道を来たのかを紹介するコンテンツで、「大きな立体絵本」のような表現になっています。絵本型の展示は4冊構成になっていて、一冊一冊開いていって物語を読んで行くイメージです。

この展示がどのように制作されていったのかを、9つのプロセスに分けてみました。

- 科学リサーチ

- テーマ設定

- メッセージ・ねらい

- 展示手法

- 情報編集

- 展示構成

- コンテンツづくり

- 展示評価

- オープン!

まず初めに、「1. 科学リサーチ」というものがあります。最先端の研究成果をいろいろと調べて、調査結果をもとに「2. テーマ設定」を話し合います。その後、お客さんにどんなメッセージを持って帰って欲しいのか、どんな行動をとって欲しいかの「3. メッセージ・ねらい」を考えます。

そこまでできると、「4. 展示手法」のフェーズに移り、それを実現するための手法にどのようなものがあるのかを考え始めます。例えば、「自分の世界に没入して自分の身をえぐられる気持ちになって欲しい」とのねらいがあるのであれば、展示手法は「没入型映像」になる。ねらいに照らして最適な手法を考えるという作り方になります。

展示手法が決まると、今度は集めた科学リサーチから「5. 情報編集」の作業を進めて「6. 展示構成」を考えていきます。そうすると段々と図面ができてくるので、ようやくみなさんが実際に目にすることになるテキストの執筆や映像撮影など「7. コンテンツづくり」になるんです。

そうして、最終フェーズとして「8. 展示評価」を行います。これは、オープン2~3週間前くらいに友の会の人たちに来てもらって、事前に展示を体験してもらいます。どこが分かりにくいかの意見をもらい、展示会社さんと話し合いながら優先順位を決めて修正していく。時間が迫っているので、オープンの日まで徹夜が続くみたいな状況です(笑)。

―そんなに時間をかけてるんですね。しかし、情報をインプットするだけであれば、今は多くのメディアがありますが、それらと展示コンテンツとの大きな違いは何だと思いますか

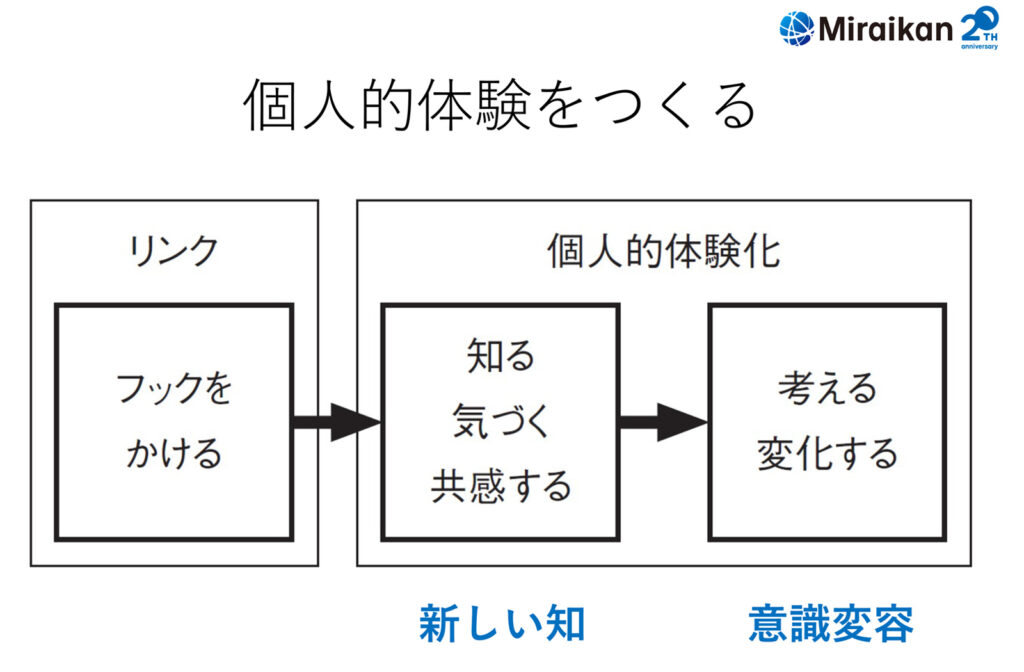

一言で言えば、やはり「体験」ではないでしょうか。その中でも、どのように「個人的な体験」を作っていけるかを毎回かなり真剣に考えています。

具体的なやり方としては、まず初めにきっかけとなる「フック」をかけることを意識します。展示を見ていて、思わず引き込ませることはとても重要です。引き込まれた後には、新しい知恵を知る、新しい考え方を知る、新しい価値観に気付く、共感する、ということを引き起こしたい。

それができたら、次のステップとして自分自身がちょっとでも変化するようなことを期待したい。例えば、「じゃあ私はどうしたらいいのかな」とか、「このままじゃだめだよね」「もっと違うことを考えなきゃ」とか。これはかなりハードルの高いことなんですけど、これをどうできるかっていうことを、真面目に長い時間をかけて話し合ってコンテンツを作っていくんです。

その「個人的体験化」には2つのステップがあります。私たちは一つ目を<新しい知>、二つ目を<意識変容>と呼んでいて、それぞれをより分かりやすく噛み砕くと次のような表現になります。

<新しい知>

- ◯◯であることを理解する

- ◯◯に気づく

- ◯◯に共感する

<意識変容>

- ◯◯を考えるきっかけになる

- ◯◯を意識するようになる

- ◯◯について話し合う

- ◯◯してみようと思う

これらは、下に行けば行くほどハードルが高くなるので、それをどこまでその時の展示でやるのかは、毎回みんなで話し合って決めていくようにしています。

―私たち展示鑑賞側としても、どのような「個人的体験」をしたのかを自分で認識できると、展示後の学びが変わる気がします

本当は、その「意識変容」の先には「行動変容」があります。そこまで辿り着きたいのが本音ですが、それはめちゃくちゃハードルが高い。行動が変わったどうかをリアルに追跡することもできないですしね。でも社会教育施設として、展示体験の理想形としては、そこはぜひとも目指したいところではあります。

ただ一方で、こういう“ねらい”みたいな設定って、一歩間違えるとすごく上から目線になってしまいます。それをいかにそうじゃない感じで、どうやって自然に興味を持ってもらえるようにするか。そこには、デザイナーやイラストレーター、映像ディレクターなど、さまざまなクリエイターさんの力がとても重要で、それらが合わさって初めてみなさんにお届けすることができているのだと思っています。