多くの人は、コミュニケーションツールとして「音声言語」を使います。一方、ろう者は、手や顔、上体を中心とした“視覚・身体的な言語”である手話で意思疎通を行います。

コーダ(※)として生まれ育った和田夏実さんは、さまざまな感覚を翻訳したり伝え合う仕組みを考える「インタープリター(通訳者・解釈者)」として活動しています。今回は、自身の考える言語・文化の魅力や、翻訳や実践を「カタチに残す」意義について、お話を伺いました。

※コーダ:Children of Deaf Adultsの略。耳が聞こえない・聞こえにくい親をもつ、耳が聞こえる子どものこと

ー最初に、和田さんの肩書きである「インタープリター」について教えてください。

私は、インタープリター(通訳者)として手話の通訳や翻訳をしています。同時に、ゲームや遊びを通じて、言語が異なる者同士でも直接の対話が生まれるような仕掛けづくりにも取り組んでいます。

そもそも私がなぜ手話を使うかというと、ろう者の両親のもとに生まれ、手話と日本語とを第一言語として育ってきたからです。幼少期から音声言語と手話のバイリンガルとして育ち、それぞれの言語や文化体系を行き来しながら育ちました。

音声言語から手話の通訳をする際は、まず話し手が見ている景色を想像し、その人の頭の中に浮かんでいる・感じているであろうものを、「手話」という視覚と身体とを活用した言語で表現します。言葉から視覚的にイメージを構築する時もあり、頭の中をそのまま見に行きたいと思う瞬間が多々あります。異なる言語や感覚を翻訳する行為自体が「創造的な行為」であり、そして、「この人の伝えたい感覚を翻訳するにはどうしたらいいか?」、言語のみでの通訳という方法に難しさや限界を感じることもあります。

『ゲームや遊びなど、言葉に依らないツールがあれば、異なる言語同士でも直接の対話が生まれるかもしれない』

そういった想いから、お互いの感覚を伝え合う・共有し合う仕掛けがあるゲームやプロダクトを作っています。仮に同じ日本語でも、相手と私の考える「優しい」は、それぞれイメージが違うかもしれませんよね。違ったイメージを持っていたとしても、音声言語だけだと「優しい」の一言で完結してしまいます。同じ言葉でも大きくずれがある。けれど同時に、言語の仕組みや文化が異なる言語同士でも、共通する感覚やイメージを持つこともたくさんあります。ゲームや遊びなどを通してお互いのイメージや身体感覚を発見し、さまざまな共通言語が生まれていくといいなと思っています。

これまで制作したものには、触手話をもとにしたつながるコミュニケーションゲーム『LINKAGE(リンケージ)』(現在、名前を変えYUBIBOとして販売されている)や、身体を使って頭の中のイメージを伝え合うコミュニケーションゲーム『SHAPE IT!(シェイプイット)』(異言語Lab.)などがあります。

『LINKAGE』を共に制作した“たばたはやと”さんは、先天性盲ろう者で触手話など「触覚」を主としたコミュニケーションを用いています。Magnetというチームで彼の持つ触覚の豊かな世界観の中で共に遊んでいるうちに、指と指で温度感や圧力を伝えるゲーム・LINKAGEが生まれました。最大8人で遊べるこのゲームでは、感覚を通してつながるコミュニケーションが体験できます。

また、コミュニケーションゲーム『SHAPE IT!』は、顔や手や体など声以外の伝達手段によって、相手に「自分の頭の中のイメージ」を伝えていくゲームです。さまざまな色や形のゲームキットを使いながら、身体を使って伝え合います。

美術鑑賞のワークショップをチームで企画していく中で、視覚を視覚で共有し合いたい、と、頭の中のイメージを伝え合う方法を考えていました。いろんな形や模様のカードを、伝え合いながら組み合わせて一緒にイメージを創る遊びを考える中で、このゲームが生まれました。

ー現在、イタリアに在住されていますよね。具体的な活動を教えてもらえますか?

2023年から、イタリア・ミラノ工科大学に所属しています(2025年10月時点)。研究テーマは、「認知症の方々のホームの感覚を探るインテリアデザインの可能性」です。具体的にどのような研究かというと、例えば部屋の壁にご本人が幼少期に見たであろうポスターを貼るとします。すると、ポスターを見た方の記憶が引き出されたり、その当時の自分に一時的に戻る、タイムトラベルのような体験をすることがあります。このように、インテリアデザインとして空間に何をどう置くかを考えながら、みなさんの内側にある記憶を見つけ、会話が活性化したり、安心できる場を創っていくアプローチを研究しています。

実は、イタリアは父と母の新婚旅行先でもありました。ローマ在住の多木陽介さんが紹介しているイタリアの概念として「プロジェッタツィオーネ(Progettazione)」という言葉があります。これは、英語の「Design」が一般的な言葉になる前から浸透していた考え方であり、「自分なりのプロジェクト(ここでは人生や広く生き方等も含む広義な意味でのプロジェクト)を構想して実践すること」を意味します。大学でも同期たちとデザインの話をしているとこの言葉が出てきて、イタリアでは、自分で自分の道をデザインしていく、耕していくという風土が浸透しているなと感じます。

実際に父母がイタリアで訪問したろう者の家では、1階から3階までを吹き抜けにして、どの階にいても手話で会話ができる造りでした。母はイタリアのろう者から「自分のアイデンティティは自分で耕すもの。自分にもっと誇りを持ち、自分で選択し自分で創り出すのよ」と言われて衝撃を受けたそうです。母自身のアイデンティティを再構築する転機になったと聞いています。

ーお母様が衝撃を受けてから、実際にどのような変化があったのでしょうか?

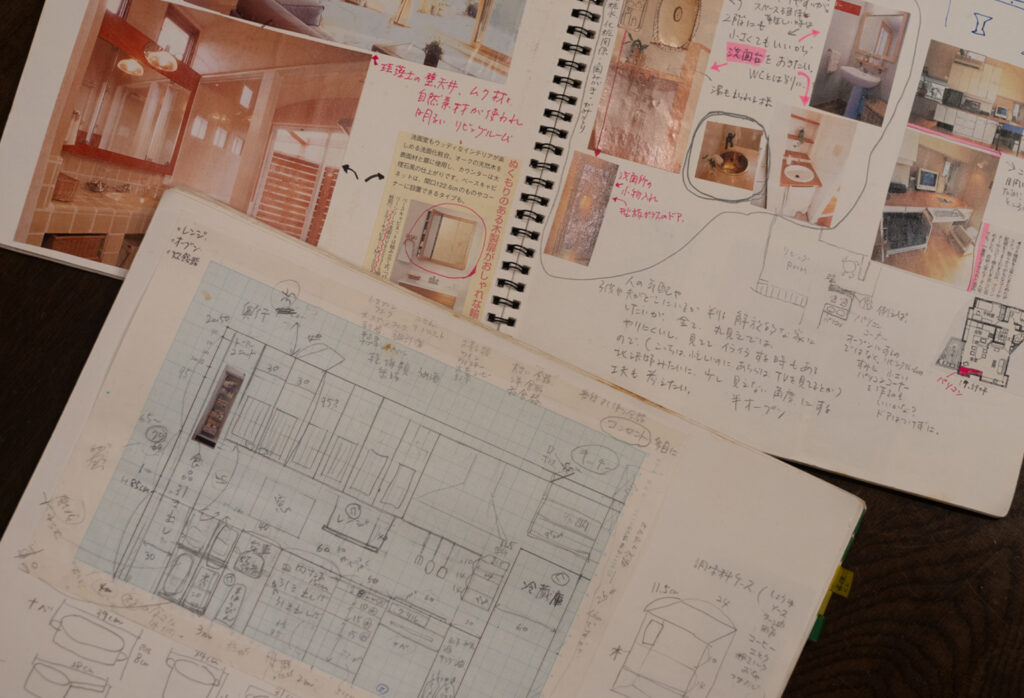

母は帰国後、「ろう者の自分たちにとって暮らしやすい家」を10年かけて構想しました。その過程では、こつこつとリサーチを重ね、良いと感じたアイデアをすべてスクラップブックにまとめていたんです。

それによって実現した家づくりを紹介すると、我が家の電気のスイッチはすべて1階にあります。2階にいる私に「ごはんだよ」と伝えるために、1階にいる母が電気をチカチカできるようになっているんです。また、誰かがトイレに入っている時は、ランプの点灯で分かるよう工夫されています。家の中心に大きな吹き抜けを設置することで1階と2階と離れた場所にいても手話でコミュニケーションがとれるようになっています。

このように、視覚身体言語が前提のシステムの中で育った私は、社会からの障害に対する見方よりも「両親の言語や身体感覚に適した暮らし」を起点に言語や文化、身体感覚における違いについて考えるようになりました。また、私と両親の言語は手話だったので、幼少期は家族との会話の中でさまざまな世界を手話で理解していきました。そのため、小学校に通うようになってからは、家の外では音声言語で学ぶ中で、視覚身体言語との違いを実感しました。

ーなるほど。音声言語で学ぶ授業と、手話で交わす家庭での会話には、どのような違いがあったのでしょうか?

小さい頃に父と山菜を取りに行った時には、一つひとつの山菜を手話で教えてもらいました。その時には、その山菜の形の特徴を手で表したり、生えている場所の土の素材感や生え方を実際に植物に触れ、手で表し合いながら学んでいきました。

一方、学校で理科の授業を受けた時には、植物の細かな場所や部分についた名前を覚える方法で理解していったので「音声言語は一つひとつに名前をつける、という方法で物事を把握するんだ」と驚いたことを覚えています。

手話は、植物や人の動きを模倣しながら、こう表現すれば相手に伝わるかなと表し方を探ります。一方で、音声言語は「これは〇〇です」と最初に名前をつけますよね。“名前をつける行為”を「学び」と呼ぶことが新鮮でした。音声言語と手話における表現アプローチの違いや、両親と私の間にある手話の世界を振り返るいい機会になりました。

ー音声言語と手話を第一言語とする和田さんが、インタープリターとして大切にしていることは何ですか?

私がそれぞれの世界を「代弁する」のでは決してなく、直接の対話が生まれる場やもの、方法を「共に生み出す」ことを大切にしています。互いに何かが交差する場所や方法を考えていくことで、より豊かなやりとりがそこに生まれることを願っています。

活動自体も、「アーティスト」や「リサーチャー」といった肩書きのラベルからは距離をおき、場の構築の中で生まれたものをどうみんなと楽しめるか、「私たちが生み出したものが、何を生むか」を考え続けられたらと思っています。

最近は、普段の社会では見えなかった世界を創り出すと、どんな景色が見えるのか、周囲の人々と実践していきたいと考えています。

手話や触手話などの言語やコミュニケーション方法は「伝える」営みとして、本来さまざまな可能性や創造性に溢れています。でも、そこにある魅力や可能性に意識を向けないと「なかったこと」になってしまいますよね。だから、手話や触手話を話す人が集い、それぞれの感覚や言語の豊かさを見つけ合い、耕す環境があればと思っていました。

具体的な活動として、視覚身体言語の可能性を探るアートプロジェクト『めとてラボ』が、2022年より東京アートポイント計画の一環として始まりました。また、その活動の広がりの中で、2023年に東京・西日暮里にて手話を日常的に使う人たちが集う手話と出会いの文化拠点・ワークスペース『5005』が生まれました。ここでは、手話での表現文化・言語の探究をしたり、さまざまな芽を共に育てていく場を目指しています。人々が集うことで生まれる手話や、視覚中心の身体がもたらす新たな可能性、創造性を耕していくことで、対等な社会を創っていく取り組みのひとつです。

どうしても今の社会の仕組みやコミュニケーションの設計は、マジョリティを前提として成り立っている部分が大きく、マイノリティ側にとっては自分たちの言語や身体を見つけていくことが難しい。まずは、手話を言語とする方々が集って生まれたものにフォーカスを当て、それをみんなでゆっくり育てていくことで“形作られていくもの”を大切にしたいです。そうすることで、「音声言語」と「視覚身体言語」がよりよく出会えるのではないかと思います。

通訳をしていると、その人の頭の中には宇宙空間が広がっているなと思うことがあります。一人一人に無限に広がる宇宙があり、私たちの脳内にはまだ表現できていない世界がある。頭の中の内言(※)は主観なので、研究することは難しいという声もあります。それでも、私はその世界を見たいと思うんです。

※内言(ないげん)とは、自分の心の中で声に出さずに用いる言葉。思考の道具として、自己の行動を抑制、調整する際に使われる。一方で、外言(がいげん)とは、他人とのコミュニケーションのために発する言語のこと。

また、イタリアでの研究を経て、「内言を表出させる方法」自体に私自身が興味があるんだと改めて気がつきました。手話の動きによって見出される言葉や、インテリアデザインのプロダクトによって引き出される記憶など、それぞれがその手法によって一人一人の宇宙の扉をノックし広げていく可能性があると感じます。これからも、その世界を探究し続けていきたいと考えています。